金のなる木 五円玉

金のなる木とは海外ではパキラの

ことがmoney treeと一般的に呼ばれています、こちらも

金運に関連する植物として有名です。

日本ではクラッスラ属の多肉植物

学名はC.portulaces

クラッスラ・ポルトゥラケア

のことで金のなる木と俗称などで呼ばれるのが一般的です。

自生地は南アフリカですが、ある程度の大きさに

成長すると、わりと寒さには強い多肉植物です。

ほんの少しの雪などは、葉が霜に少しやられるぐらいで枯れることは少ないです。

花月(かげつ)という品種のものが一般的です。

日本では花は3月~4月ごろに咲きます、桜のシーズン

なので、やや印象が薄いですが

近くでみるとなかなか華やかな感じはする

ものです。

葉が肉厚で硬貨のような形をしている

のも特徴です。

多肉植物なので強くさわっただけでもわりと

葉がおちますが、普通のことです。

別名は「成金草」などとも。

金のなる木などの多肉植物はあまり成金の人が持つというイメージはないですが。

しかし日本の億り人というのは

着ているものはユニクロ。またラルフローレン

自動車はトヨタヴィッツとか日産ノート

週末、家族と一緒に木曽路で食事

などという、ひとが多いようなので

ある程度裕福な人がもっていても

おかしくはないという感じもします。

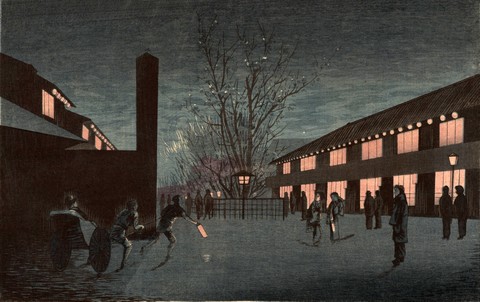

本筋とはそれますが、吉原の夜桜のことも

金の成る木といわれていたようです。

② 吉原の夜桜の異称。

※雑俳・柳多留‐三〇(1804)「金の成る木を駒下駄でながめてる」

出典 精選版 日本国語大辞典

この吉原の夜桜1ヶ月間の花見の為に

かなり大盤振る舞いしていたようで。

金の成る木と呼ばれるのも納得できます。

毎年花見の時期に合わせ、わざわざ千本もの桜を移植していたのです。さらに、1ヶ月の花見期間が終ると、花が散った桜をそのままにしておくのは無粋と、全て取り去っています。これを請け負ったのは高田の長右衛門なる植木職人で、費用は150両。現在に換算するとおよそ1500万円!

出典 https://ameblo.jp/masanori819/entry-12365826279.html

話の本題、金のなる木ですか五円玉と

よく結びつけて言われることがあります。

まだ若い方は、ほとんど実際には見たことがないと

思うのでよくある多肉植物の一種と五円玉とはなかなか

不思議な感じがするのではないでしょうか。

この由来は、金のなる木に五円玉を通すということが

昔流行った時期がありました。

渡来は昭和初年。一時期,新芽を5円玉の穴に通して文字通り「金のなる木」とすることが流行し,カネノナルキの通称も定着している。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典

昭和などの時期では、よく普通に園芸店などで五円玉を

通した状態の金のなる木が

売られていました。

五円玉を通した状態にする手順は

- 小さな豆粒のような若葉を見つける

- 五円玉をくぐらせて、葉柄のはめる

- 葉身が育って抜けなくなる

- 五円玉がなったように見える

日本での俗称「金のなる木」は、小さな若葉に5円玉をくぐらせて葉柄(ようへい)にはめると、やがて葉身が育って抜けなくなり、葉は数年間落ちないので、これを次々と繰り返せば、5円玉がなったように見えることからつけられた。

出典 朝日百科「植物の世界 5 種子植物」p.228 朝日新聞社 1997.10

TAGS:多肉植物, 育て方, 違い

金のなる木 五円玉と同じカテゴリ

シェフレラ 葉が落ちる原因

シェフレラ 葉が落ちる原因 レッドロビンにつく害虫

レッドロビンにつく害虫 モンステラ 葉が黒くなる 垂れる

モンステラ 葉が黒くなる 垂れる モンステラにつく虫

モンステラにつく虫 ガジュマルの落葉原因

ガジュマルの落葉原因